近日,晋中市第一人民医院重症医学科成功开展首例体外膜肺氧合(ECMO)技术,为一名重度急性呼吸窘迫综合征(ARDS)患者赢得生机。这场与死神赛跑的生命保卫战,展现了多学科协作的力量和重症医学的技术突破。

病情危急 重度ARDS患者命悬一线

患者为56岁女性,因乳腺癌化疗后免疫抑制,感染甲型流感病毒H1N1,导致重症肺炎并发重度ARDS。入院时,患者血氧饱和度仅40%,胸片显示“白肺”,氧合指数(PaO2/FiO2)低至31mmHg(正常值>400mmHg)。尽管已采取有创呼吸机辅助通气、俯卧位通气等治疗,患者氧合仍无法改善,生命危在旦夕。

多学科协作 启动ECMO生命支持

重症医学科迅速启动应急预案,经多学科联合会诊(MDT)评估,一致认为患者符合ECMO治疗指征。在院领导的倾力支持下,副院长程劲光的统筹指挥下,晋中一院紧急成立ECMO攻坚团队,并联合山西白求恩医院、临汾市中心医院专家协作,仅用2小时完成静脉-静脉体外膜肺氧合(VV-ECMO)上机。随着暗红的静脉血经人工膜肺转化为鲜红的动脉血,患者血氧饱和度迅速升至97%,为后续治疗争取了宝贵时间。

精细管理 156小时的生死守护

接下来的156小时,ICU病房犹如没有硝烟的战场。ECMO治疗期间的管理是一项复杂的系统工程,涉及循环、呼吸、消化、神经、内环境、抗凝、感染和营养等多个方面,稍有不慎将前功尽弃。重症医学科张勇进副主任(主持工作)、赵永红副护士长、石志敬主管医生24小时值守。护理团队每天高达500多次护理操作,每15分钟记录一次呼吸机、ECMO等参数,实时监测凝血功能,观察口腔、气道、置管等部位有无出血,每2小时APTT监测,准确调整肝素剂量泵入速度,记录每小时尿量及出入量,每4小时血气分析监测等工作。石志敬主管医生紧盯ECMO流量与血栓风险及各种检验结果,随时调整治疗方案。深夜的监护仪突然发出警报,血流量从4.2升骤降至2.1升。石志敬主管医生立即启动应急预案:检查管道是否打折、评估患者容量状态等,经过5分钟的紧急处置,系统恢复正常运转。

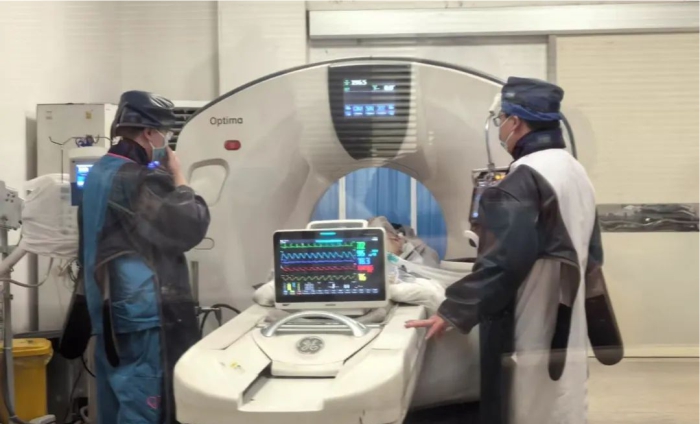

对于依赖ECMO(体外膜肺氧合)维持生命的危重症患者而言,外出检查是一场需要ECMO团队精密协作的"生命护航行动"。重症医学科张勇进副主任(主持工作)提前进行模拟突发状况(如管路脱开、膜肺故障)等应急预案,从评估到转运、路线、检查时间,检查结束后,团队需再次评估患者状态,缓慢调整ECMO参数以适应病房环境。ECMO转运团队分工明确,无缝衔接的转运协作,每一步都凝聚着医护人员的专业与担当,确保"移动ICU"的安全。

VV-ECMO开始持续运转,但战斗远未结束,重症医学科医疗团队面临多重致命挑战。抗凝治疗的平衡如同走钢丝,APTT值必须控制在50-80秒的狭窄区间,既要防止血栓堵塞膜肺,又要避免出血的灾难性后果。当ECMO联合连续性肾脏替代治疗(CRRT)+血液灌流(HP)治疗时,可能增加空气栓塞、溶血等并发症。ECMO治疗期间患者出现上消化道出血、腹胀,腹内压高达20mmHg,给予热敷、灌肠、胃肠减压等治疗。随着治疗推进,改善心功能、呼吸机参数与ECMO流量的动态博弈考验着临床智慧。治疗过程中患者共输注浓红18U、血浆4000ml、血小板4个治疗量、冷沉淀20U。感染防控更是悬在头顶的达摩克利斯之剑,血液体外暴露,可能增加导管相关性血流感染的风险。

团队每4小时进行病情复盘,通过床旁超声动态评估心脏负荷,优化ECMO参数。3月13日胸片显示肺部渗出明显吸收,准备启动ECMO撤离准备,先行ECMO+呼吸机辅助呼吸+俯卧位通气,ECMO流量开始阶梯式下调,逐步关闭ECMO气流量,PaO₂/FiO₂>150mmHg。ECMO平稳运行156h,于3月14日顺利撤机。3月15日完成ECMO撤机后闭环管理,患者无出血、血栓形成,无感染发生。

康复之路 从ICU到重获新生

撤机后,患者继续接受ARDS规范化治疗,逐步脱离呼吸机,最终拔除气管插管。经过心理干预和康复训练,患者于3月27日康复出院,标志着晋中一院首例ECMO救治取得圆满成功。

技术突破 ECMO开启危重症救治新纪元

ECMO被誉为重症医学的“终极武器”,能够替代心肺功能,为患者赢得治疗时间。此次手术的成功开展,不仅填补了晋中市ECMO技术的空白,更标志着晋中一院急危重症救治能力迈入省内先进行列。

医者心声专业与温度并重

“ECMO不仅是技术的体现,更是对生命的敬畏。”重症医学科副主任(主持工作)张勇进表示,团队以“专业、精准、温情”为准则,从设备调试到心理疏导,全方位守护患者生命尊严。

生命的奇迹源于信念与坚持。晋中一院重症医学科将继续以ECMO技术为依托,为更多危重症患者点燃希望之光!(石志敬)